Dans un monde numérique en pleine transformation, les Large Language Models (LLM), ou modèles de langage de grande taille, s’imposent comme une révolution dans les domaines du marketing digital, de la recherche en ligne et de l’automatisation des contenus. Bien plus que de simples prédicteurs de mots, ces systèmes reposent sur des milliards de paramètres et sont entraînés sur d’immenses corpus de textes.

Cet article propose une introduction claire et accessible aux LLM : comment ils fonctionnent, pourquoi ils transforment le Search Marketing, et quelles sont les clés pour mieux les comprendre… ou les utiliser à votre avantage dans votre stratégie marketing et vos actions marketing opérationnel.

POINTS-CLÉS À RETENIR

- Les LLM peuvent générer des réponses incorrectes (hallucinations). Pour y remédier, la méthode RAG permet d’ancrer les réponses dans des documents externes, renforçant leur fiabilité.

- Les LLM traduisent le langage en vecteurs : chaque mot est découpé, positionné, et transformé en données numériques interprétables par la machine. C’est la base de leur “compréhension”.

- La puissance des LLM repose sur des réseaux de neurones profonds et l’architecture Transformer, qui permet au modèle de pondérer dynamiquement chaque mot en fonction de son contexte grâce au mécanisme d’attention.

- L’intelligence des LLM est issue d’un entraînement massif sur des corpus de données, suivi d’une phase de spécialisation (fine-tuning) et d’un alignement pour respecter des règles comportementales et éthiques.

- Des techniques comme l’ajustement de la fenêtre de contexte, les fonctions de perte, la rétropropagation ou encore l’échantillonnage permettent de calibrer la mémoire, la précision, la créativité et la stabilité du modèle.

Sommaire

- Du langage au vecteur : comment les LLM comprennent le texte

- Le cerveau du LLM : réseaux de neurones et mécanisme d’attention

- L’art de l’apprentissage : pré-entraînement, affinage et alignement

- Optimisation et gestion du comportement des LLM

- Les défis et solutions : hallucinations et génération augmentée (RAG)

- Performances et connectivité des LLM

- LLM et SEO, l’avenir du search marketing se dessine

- Comment adapter sa stratégie de contenu à l’ère des LLM ?

- Les LLM comme outils au service du SEO

- Le SEO n’est pas mort, il s’élève

Du langage au vecteur : comment les LLM comprennent le texte

Les Large Language Models ne comprennent pas le texte comme les humains. Leur fonctionnement repose sur la transformation du langage naturel en vecteurs mathématiques manipulables. Voici les étapes clés de cette conversion :

1. Tokenisation : découper le texte en unités traitables

La première étape pour un Large Language Model consiste à segmenter une phrase en éléments de base appelés tokens, qui peuvent être des mots entiers, des sous-mots ou parfois de simples caractères. Chaque token est ensuite converti en un identifiant numérique. Cette conversion dépend du modèle utilisé : chaque LLM possède son propre vocabulaire et ses propres règles de découpe.

Exemple :

Phrase : « J’aime le beurre salé »

Découpage : [J’ , aime , le , beurre , salé]Codage : [93, 1782, 15, 12054, 255611]

À ce stade, le modèle ne comprend encore rien au sens de la phrase. Il s’agit simplement de transformer du texte en données exploitables par la machine.

A retenir : La tokenisation prépare le texte pour l’analyse. Elle segmente et numérise les mots sans interprétation : c’est le premier pont entre langage humain et calcul.

2. Embeddings : donner un sens relationnel aux mots

Une fois le texte découpé en tokens numériques, chaque élément est transformé en une série de nombres appelée embedding. Ces embeddings permettent au modèle de comprendre le sens relatif des mots.

Imaginez une immense carte mentale où chaque mot occupe une position précise. Les mots aux significations proches, comme « roi » et « reine », sont situés côte à côte. À l’inverse, des mots très éloignés dans le sens, comme « chat » et « électricité », se trouvent aux extrémités opposées de cette carte.

Mais cette carte ne se limite pas à deux dimensions comme un simple plan : elle évolue dans un espace à plusieurs dimensions — comme si chaque mot était défini par des dizaines de critères invisibles (genre, sujet, fonction grammaticale…). Le modèle évalue ainsi la proximité sémantique selon tous ces axes.

A retenir : Les embeddings permettent au modèle de détecter des liens de sens entre les mots, non pas via leur définition, mais parce qu’ils apparaissent dans des contextes similaires à grande échelle.

3. Embeddings positionnels : capturer l’ordre des mots

Comprendre une phrase, ce n’est pas seulement connaître le sens des mots, c’est aussi saisir leur ordre. Pour cela, les LLM utilisent les embeddings positionnels : des valeurs numériques ajoutées aux embeddings classiques pour indiquer la place de chaque mot dans la phrase.

Exemple : « Le chien mord le facteur » ≠ « Le facteur mord le chien »

Le sens change totalement, même si les mots sont identiques.

Les embeddings positionnels permettent au modèle de faire cette distinction. Ils complètent l’information contextuelle en signalant la position exacte de chaque mot dans la séquence.

A retenir : Grâce aux embeddings positionnels, les LLM comprennent que l’ordre des mots influence le sens — un élément essentiel pour interpréter correctement une phrase.

4. Les vecteurs : la langue universelle des LLM

Les embeddings que nous avons évoqués précédemment ne sont qu’un exemple parmi d’autres : plus globalement, les vecteurs sont le format de base dans lequel un LLM représente l’information. Qu’il s’agisse de texte, d’images, de sons ou d’autres types de données, tout est converti en vecteurs — c’est-à-dire en listes de nombres — afin de pouvoir être traité mathématiquement.

Ce format vectoriel offre plusieurs avantages clés :

- Recherche sémantique : les LLM peuvent retrouver des contenus similaires dans d’immenses bases de données vectorielles, en quelques millisecondes.

- Analyse multimodale : en plaçant textes, images, ou sons dans un même espace mathématique, le modèle peut faire des liens entre différents types de contenus.

- Calculs à grande échelle : les opérations vectorielles permettent d’interpréter, comparer et générer des contenus très rapidement tout en conservant la cohérence contextuelle.

A retenir : Les vecteurs sont le langage interne des LLM : ils traduisent toutes les formes de données en un format unique, permettant au modèle de raisonner, chercher, et créer efficacement.

Le cerveau du LLM : réseaux de neurones et mécanisme d’attention

Derrière chaque LLM se cache une architecture sophistiquée, capable de transformer des vecteurs en réponses cohérentes et pertinentes. Cette capacité repose sur deux éléments fondamentaux : les réseaux de neurones et le mécanisme d’attention.

Les réseaux de neurones : des calculs inspirés du cerveau

Un réseau de neurones artificiels s’inspire du fonctionnement du cerveau humain. Il est composé de milliers (parfois des milliards) de petites unités appelées neurones, réparties sur plusieurs couches : une couche d’entrée, une ou plusieurs couches internes (dites cachées), et une couche de sortie.

Les vecteurs (issus des embeddings) traversent ces couches, et chaque neurone effectue un petit calcul. Ce sont les couches cachées qui réalisent l’essentiel du travail : elles apprennent à reconnaître des schémas complexes à travers des millions de paramètres ajustables.

A retenir : Les réseaux de neurones permettent aux LLM de transformer des données brutes en représentations de plus en plus abstraites, jusqu’à produire une réponse cohérente. C’est leur capacité à apprendre et à généraliser qui rend ces modèles si puissants.

Les réseaux de neurones : des calculs inspirés du cerveau

L’innovation décisive derrière les modèles modernes comme GPT repose sur l’architecture Transformer, introduite en 2017 par une équipe de chercheurs de Google dans l’article fondateur “Attention Is All You Need” (Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al., 2017).

Le cœur de cette architecture est le mécanisme d’auto-attention. Plutôt que de traiter un texte mot par mot, de manière linéaire, un Transformer analyse chaque mot en fonction de tous les autres mots de la même séquence. Cette capacité lui permet de déterminer dynamiquement quels éléments du contexte sont les plus pertinents.

Prenons l’exemple du mot “avocat” : selon qu’il est entouré de mots comme tribunal, juge ou salade, le modèle en déduit s’il s’agit d’un professionnel du droit ou d’un fruit. Il ne se contente pas de lire — il pondère, relie et interprète.

A retenir : Le mécanisme d’attention permet aux LLM de capter les subtilités du langage en analysant les relations entre tous les mots d’une phrase. Grâce à cette approche, ils dépassent la lecture linéaire classique pour produire une compréhension contextuelle bien plus riche.

L’art de l’apprentissage : pré-entraînement, affinage et alignement

L’intelligence d’un LLM ne naît pas spontanément : elle est le fruit d’un processus complexe d’apprentissage en plusieurs étapes, combinant des données massives, des interventions humaines et des ajustements fins.

Le pré-entraînement : apprendre le langage à grande échelle

Cette première phase consiste à exposer le modèle à une immense quantité de données textuelles (livres, articles, pages web, forums…). L’objectif ? Lui permettre d’apprendre la structure du langage, la grammaire, la syntaxe, des faits généraux, et même des formes de raisonnement.

La tâche est généralement auto-supervisée : le modèle apprend, par exemple, à prédire le mot manquant dans une phrase. À la fin du pré-entraînement, il est devenu un généraliste linguistique — capable de compléter des phrases et de manipuler le langage avec souplesse, mais sans orientation précise.

Le fine-tuning : spécialiser le modèle

Une fois les bases posées, le modèle est affiné pour mieux répondre aux attentes humaines.

- Supervised Fine-Tuning (SFT) : Le LLM est entraîné sur un corpus plus petit mais de haute qualité, composé de paires instruction → réponse créées par des annotateurs humains. Cela lui apprend à suivre des consignes et à se comporter comme un assistant.

- Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) : Cette étape affine encore le comportement. Plusieurs réponses sont générées pour une même instruction ; des évaluateurs humains les classent selon leur qualité. Le modèle apprend à privilégier les réponses jugées les plus utiles, honnêtes et sûres.

L’alignement : garantir des réponses responsables

Tout au long du processus, un objectif transversal est poursuivi : l’alignement du modèle avec les valeurs humaines. Cela passe par :

- Le filtrage des contenus toxiques durant l’entraînement.

- Des règles comportementales introduites via le fine-tuning.

- Des tests rigoureux de type red teaming pour identifier les failles potentielles et les corriger.

A retenir : Un LLM ne se contente pas d’absorber des données : il passe par un entraînement progressif, renforcé par le jugement humain, pour devenir un assistant utile, fiable et aligné sur nos attentes.

Optimisation et gestion du comportement des LLM

Un Large Language Model n’est pas une boîte noire incontrôlable : plusieurs mécanismes clés permettent de gérer sa performance, sa créativité et sa stabilité. Voici les principaux leviers d’action.

La fenêtre de contexte (Context Window) : la mémoire à court terme du modèle

Chaque LLM dispose d’une fenêtre de contexte, mesurée en tokens. Elle délimite la quantité d’information que le modèle peut prendre en compte à un instant donné (par exemple, l’ensemble de votre conversation actuelle).

Lorsque cette limite est atteinte, les informations les plus anciennes sont progressivement oubliées. Plus la fenêtre est large, plus le modèle peut raisonner sur des dialogues longs ou des documents complexes.

Les paramètres : les engrenages internes de l’intelligence

Les paramètres sont les variables ajustables du réseau de neurones (poids et biais). Ce sont eux qui “encodent” ce que le modèle a appris. Les modèles les plus puissants en comptent plusieurs centaines de milliards. C’est leur ajustement progressif pendant l’entraînement qui transforme un simple réseau mathématique en système capable de comprendre et générer du langage.

Fonction de perte (Loss Function) et optimiseurs : apprendre à corriger ses erreurs

L’entraînement d’un LLM vise à minimiser une fonction de perte, c’est-à-dire à réduire l’écart entre ce que le modèle prédit et la bonne réponse attendue.

Les optimiseurs — comme l’algorithme Adam — sont des mécanismes qui ajustent les paramètres pour que le modèle fasse de moins en moins d’erreurs. Ils jouent un rôle crucial dans la vitesse et la qualité de l’apprentissage.

La rétropropagation (Backpropagation) : remonter l’erreur

L’algorithme de rétropropagation (backpropagation) permet de calculer l’impact de chaque paramètre sur l’erreur finale. En faisant “remonter” l’erreur du résultat vers les couches internes du réseau, il guide l’optimiseur dans l’ajustement des poids.

La régularisation : éviter le surapprentissage

Pour que le modèle ne retienne pas mot pour mot ses données d’entraînement (overfitting), on applique des techniques de régularisation.

La plus connue est le Dropout : pendant l’entraînement, certains neurones sont désactivés au hasard. Cela oblige le réseau à apprendre des représentations plus robustes et à mieux généraliser.

L’échantillonnage : ajuster la créativité des réponses

Lorsqu’un LLM génère du texte, il ne choisit pas toujours le mot le plus probable. Plusieurs techniques permettent de moduler la diversité ou la précision des réponses :

- Température : une température basse (ex. 0,2) rend le modèle très prévisible. Une température élevée (ex. 1,2) favorise la créativité et l’imprévu.

- Top-K / Top-P (nucleus sampling) : ces méthodes limitent le choix aux options les plus probables :

- Top-K : parmi les K mots les plus probables uniquement.

- Top-P : parmi les mots dont la probabilité cumulée atteint un seuil défini (ex. 90%), laissant plus de flexibilité que Top-K.

A retenir : Derrière chaque réponse générée par un LLM se cachent de nombreux réglages internes — des paramètres d’apprentissage à la stratégie d’échantillonnage — qui permettent de calibrer la pertinence, la fluidité et la créativité du langage.

Les défis et solutions : hallucinations et génération augmentée (RAG)

Même les modèles les plus avancés comme GPT, Claude ou LLaMA ne sont pas infaillibles. Deux grands enjeux se posent : la fiabilité des informations générées, et les moyens de garantir leur véracité.

Les hallucinations : quand la forme prend le pas sur le fond

Une hallucination survient lorsqu’un LLM produit une information fausse, tout en la présentant de manière fluide et convaincante. Cela peut aller de l’invention d’un nom, d’une date ou d’une citation, jusqu’à des affirmations totalement incorrectes.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu’un LLM est optimisé pour la cohérence linguistique, pas pour la véracité. Son objectif est de générer la suite de texte la plus probable — pas de vérifier les faits.

Le RAG (Retrieval-Augmented Generation) : injecter de la vérité dans la génération

Pour limiter les hallucinations et ancrer les réponses dans des sources fiables, une solution s’est imposée : le Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Avant de répondre, le système interroge une base de connaissances externe (documents internes, bases de données, résultats de recherche web…). Il extrait les passages les plus pertinents, que le LLM utilise ensuite comme contexte pour formuler sa réponse.

Ce processus renforce la fiabilité des réponses, en combinant la puissance linguistique du LLM avec des données factuelles à jour.

A retenir : Les hallucinations rappellent que les LLM ne sont pas des moteurs de vérité. Des méthodes comme le RAG permettent de combler cette limite en enrichissant les réponses avec des sources vérifiables.

Performances et connectivité des LLM

Les LLM sont des modèles extrêmement puissants, mais aussi très lourds en ressources. Pour les rendre plus accessibles, rapides et intégrables dans des applications réelles, plusieurs techniques d’optimisation et de connexion sont utilisées.

Compression : quantization et distillation

Deux méthodes principales permettent de réduire la taille des modèles sans sacrifier trop de performance :

- Quantization : cette technique consiste à diminuer la précision numérique des paramètres du modèle (par exemple, passer de 32 bits à 8 bits). Cela réduit considérablement la mémoire et le temps de calcul, avec un impact très limité sur les performances globales.

- Distillation : ici, un petit modèle “élève” est entraîné à reproduire le comportement d’un modèle “professeur” plus grand. Résultat : un modèle plus léger, plus rapide, mais qui conserve les compétences principales du modèle original.

Ces techniques sont essentielles pour déployer des LLM sur des appareils aux ressources limitées (comme des smartphones) ou dans des environnements temps réel.

Connectivité : API et interopérabilité

Les LLM prennent toute leur dimension lorsqu’ils sont connectés à d’autres outils numériques. Grâce à des API standardisées (proposées par OpenAI, Google, Anthropic…), les développeurs peuvent intégrer les capacités des modèles dans des applications métiers, des agents conversationnels, des assistants CRM, ou encore des systèmes de veille automatique.

Cette interopérabilité ouvre la voie à des cas d’usage puissants : automatisation de réponses, recherche intelligente, traitement du langage en temps réel, etc.

A retenir : Grâce à la compression (quantization, distillation) et à leur ouverture via des API, les LLM deviennent plus accessibles, plus rapides et plus facilement intégrables dans des solutions concrètes.

Les LLM, bien plus que ChatGPT

Les Large Language Models ne se résument pas à ChatGPT ou à quelques assistants conversationnels. Ce sont des systèmes d’une complexité remarquable, bâtis sur des fondations mathématiques, linguistiques et informatiques solides.

En explorant les notions clés — de la tokenisation à l’alignement, en passant par les réseaux de neurones, l’attention, le fine-tuning, le RAG ou encore la quantization — vous avez maintenant une vision claire de ce qui rend ces modèles si puissants… mais aussi de leurs limites.

À lire également : pour découvrir comment ces modèles transforment la recherche en ligne et ouvrent la voie à de nouvelles stratégies SEO, explorez notre article sur le Generative Engine Optimization (GEO). Vous y apprendrez comment adapter votre contenu pour les moteurs IA comme ChatGPT, Perplexity ou Claude.

LLM et SEO, l’avenir du search marketing se dessine

Maintenant que nous avons exploré le « cerveau » des LLM, penchons-nous sur la question qui brûle les lèvres de tous les professionnels du digital : quel est l’impact de cette révolution sur le Search Marketing ? Loin de signer la fin du SEO, les LLM le transforment en profondeur, déplaçant les règles du jeu de l’optimisation pour les robots d’exploration vers une nouvelle ère : l’optimisation pour les moteurs de réponse.

La Fin des dix liens bleus : bienvenue dans l’ère des réponses directes

Le changement le plus visible est l’évolution de la page de résultats de recherche (SERP). Google, avec ses « AI Overviews » (anciennement SGE), et les nouveaux acteurs comme Perplexity, ne se contentent plus de proposer une liste de liens. Ils utilisent des LLM pour synthétiser l’information et fournir une réponse directe et conversationnelle à la requête de l’utilisateur.

- La montée de la « recherche zéro-clic » : si le moteur de recherche fournit une réponse complète et satisfaisante, le besoin de cliquer sur un lien pour visiter un site web diminue. C’est un défi majeur pour les stratégies basées sur l’acquisition de trafic.

- Le nouveau graal : devenir une source citée : l’objectif n’est plus seulement d’être dans le top 3, mais d’être cité comme source dans la réponse générée par l’IA. La visibilité de la marque au sein de ces résumés devient un indicateur de performance clé, même en l’absence de clic.

Le nouveau SEO

Si les LLM génèrent des réponses, d’où tirent-ils leur savoir ? Principalement de la technique que nous avons vue précédemment : le Retrieval-Augmented Generation (RAG). Le LLM va chercher des informations sur le web pour construire sa réponse. Nos sites web sont donc le « R » (Retrieval) de ce mécanisme.

Le SEO de demain consiste à faire de votre contenu la source la plus fiable, la plus claire et la plus pertinente pour que l’IA la choisisse pour nourrir ses réponses. On parle alors de GEO (Generative Engine Optimization).

Pour y parvenir, le concept de E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), déjà crucial pour Google, devient la pierre angulaire de toute stratégie :

- Experience : le contenu est-il basé sur une expérience vécue, un test produit réel ?

- Expertise : l’auteur est-il un expert reconnu du sujet ?

- Authoritativeness : le site web fait-il autorité dans son domaine ?

- Trustworthiness : l’information est-elle précise, fiable et transparente ?

Les LLM seront de plus en plus entraînés à identifier et à privilégier les sources qui incarnent ces quatre piliers.

Comment adapter sa stratégie de contenu à l’ère des LLM ?

De la densité de mots-Clés à la profondeur sémantique :

Oubliez le bourrage de mots-clés. L’objectif est de couvrir un sujet dans sa totalité. Pensez en termes d’entités (concepts, lieux, personnes) et de clusters thématiques. Créez des contenus qui répondent non pas à une seule requête, mais à un ensemble de questions qu’un utilisateur pourrait se poser sur un sujet. Les LLM peuvent d’ailleurs vous aider à identifier ces questions connexes.

Privilégier l’unicité et la donnée originale :

Face au déluge de contenus générés par IA, la valeur se déplacera vers ce que l’IA ne peut pas inventer :

- Des études de cas chiffrées

- Des recherches et des sondages exclusifs

- Des témoignages et des retours d’expérience authentiques

- Des analyses et des points de vue uniques d’experts.

Structurer pour la machine :

Pour qu’un LLM puisse lire et comprendre facilement votre contenu, la donnée structurée (Schema.org) est plus importante que jamais. Baliser correctement vos articles, vos produits, vos FAQ ou vos événements aide l’IA à contextualiser l’information et à l’extraire de manière fiable.

Les LLM comme outils au service du SEO

Loin d’être une menace, les LLM sont de puissants alliés pour les référenceurs.

- Automatisation des tâches : génération de méta-descriptions, de balises `alt` pour les images, de suggestions de titres, ou encore de rapports d’analyse de logs.

- Idéation de contenu : brainstorming de sujets, identification de questions d’utilisateurs (similaire à « People Also Ask »), et création de plans d’articles détaillés.

- Support technique : aide à la rédaction d’expressions régulières (regex) pour la Search Console, création de règles de redirection dans un fichier « .htaccess », ou même débogage de code JavaScript lié au SEO.

Le SEO n’est pas mort, il s’élève

L’avènement des LLM ne marque pas la fin du SEO, mais sa nécessaire élévation. Les tactiques de manipulation à court terme laisseront place à des stratégies de fond basées sur la qualité et l’autorité. L’avenir du Search marketing appartient à ceux qui ne chercheront plus seulement à plaire à un algorithme, mais à devenir une source de connaissance si fiable et si précieuse que les humains comme les intelligences artificielles s’y référeront naturellement. La course aux clics se transforme en une quête de confiance.

BlueMarketing vous aide à anticiper l’ère des moteurs IA

Adaptez dès maintenant votre stratégie SEO pour que vos contenus soient visibles et choisis par les moteurs à réponse directe. En tant qu’agence experte en SEO, nous vous accompagnons pour transformer cette révolution en opportunité.

Laisser un commentaire

À propos de l'auteur : Dahou Kebich

Énergie Solaire 85 - Installateur de panneaux solaires en Vendée

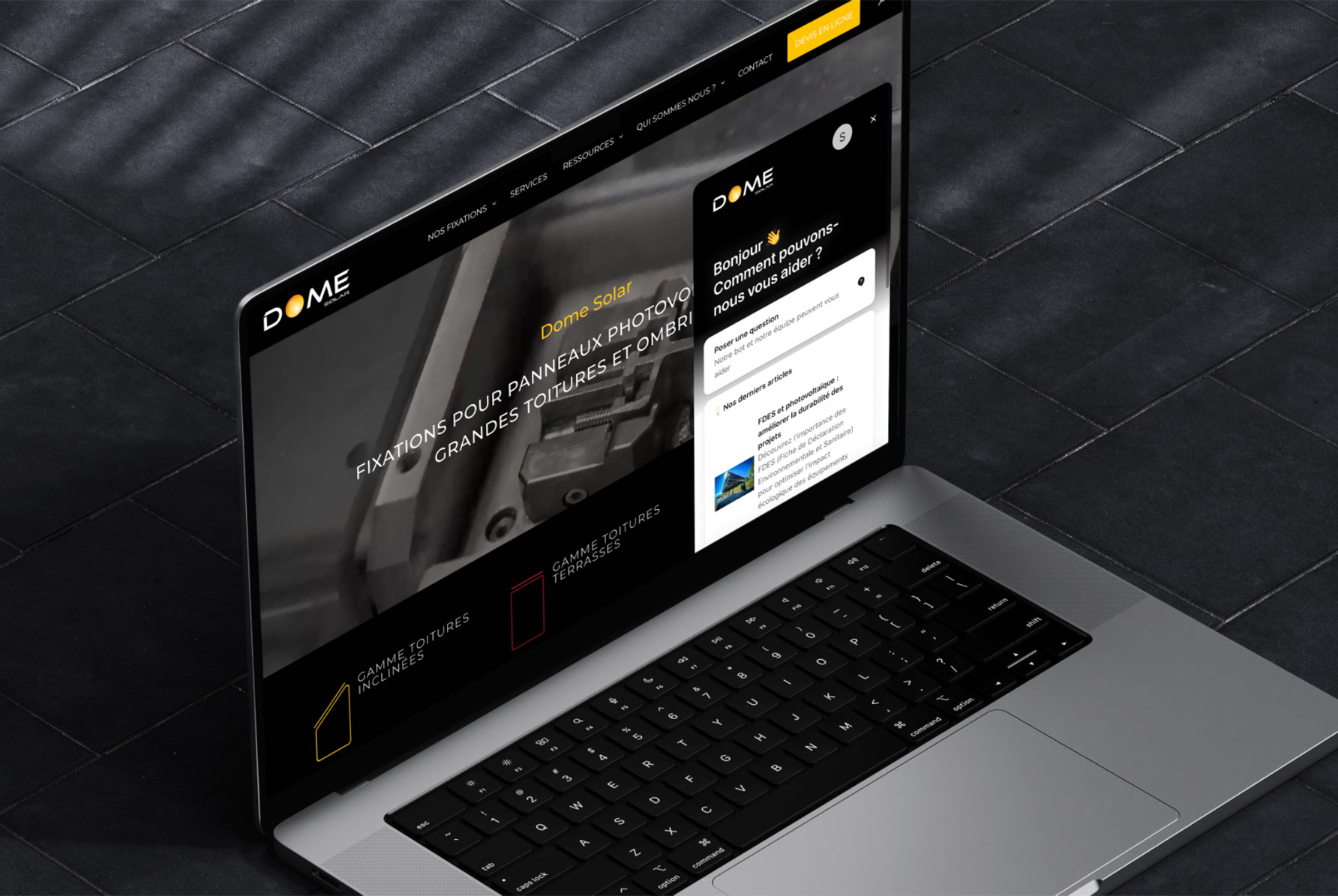

Dome Solar - Fabricant de fixations PV